Gayle Rubin est une des pontes de la théorie féministe. Le genre de personnes dont les écrits sont tellement influents que des colloques sont organisés pour leur rendre hommage.

Trop jeune pour y avoir assisté, Heather Love raconte dans son allocution de 2019 qu’elle a bien peur d’avoir raté un moment clé de l’histoire du féminisme… Gayle Rubin – dans la salle ce jour-là – est étonnée. Regretter de ne pas avoir été au colloque de Barnard ? « Pour ma part, je nourris un sentiment d’horreur d’avoir été là », explique-t-elle dans son texte « Blood under the bridge1 » : « Comme beaucoup d’autres qui ont été impliquées dans les Sex Wars, j’ai été profondément traumatisée par l’absence de toute forme de politesse féministe et le traitement venimeux réservé à celles qui ne soutenaient pas l’orthodoxie anti-porno. »

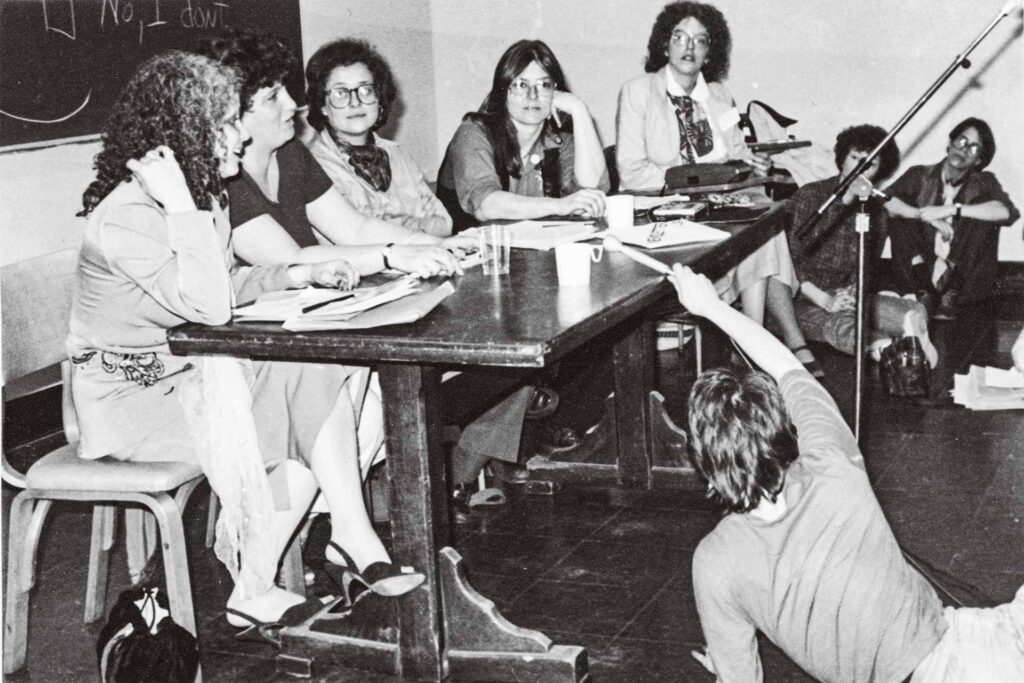

Que s’est-il passé lors de ce colloque au Barnard College pour que son souvenir en soit si douloureux ? Cette journée était la neuvième édition de la très sérieuse Scholar and feminist conference, organisée tous les ans depuis 1974 par le Women’s Center de la faculté de Barnard, elle-même affiliée à l’université Columbia à New York. Cette année-là, le thème choisi, « Pleasure and danger », est une manière d’exprimer le fait que, pour les femmes, la sexualité est à la fois source de plaisir et de danger.

Crédit : Morgan Gwenwald / Collection Lesbian Herstory Archives.

Le « Barnard Sex Scandal »

À l’époque, les discours sur les violences sexuelles prennent de plus en plus de place dans les sphères féministes, et le but de l’anthropologue Carole Vance, la principale organisatrice du colloque, est de visibiliser aussi l’expression féminine du désir. Pendant plusieurs mois, elle travaille avec une trentaine de femmes à l’élaboration d’un programme très diversifié qui propose prises de parole, workshops ou encore lectures de poésie.

Avec plus de 800 inscrit·es, la rencontre s’annonce comme un succès. Mais, quelques jours avant, l’administration du Barnard College commence à recevoir des appels téléphoniques alarmistes de militantes féministes qui s’opposent à la tenue de l’événement, estimant que des « déviantes » en ont pris le contrôle et qu’elles vont y faire la promotion de valeurs patriarcales. Dans les bureaux de la direction, c’est la panique. La présidente de Barnard craint notamment de se mettre à dos la fondation Helena Rubinstein, mentionnée en tant que mécène dans le fascicule de présentation du colloque : elle décide donc de confisquer celui-ci.

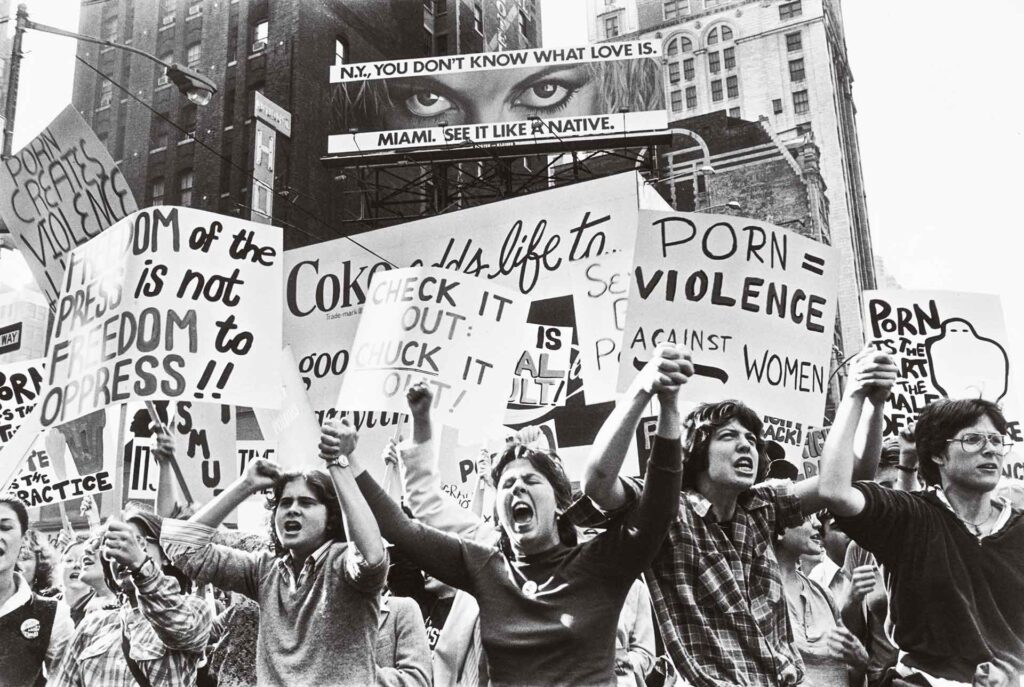

Ce geste de censure va contribuer à donner au colloque des airs de bataille rangée. Car le jour J, en arrivant au Barnard College, ce n’est pas ce programme illustrant la richesse et la diversité des thèmes abordés que les participantes vont recevoir, mais des tracts distribués par des militantes s’opposant à l’événement. Arborant des t‑shirts avec les slogans « Pour une sexualité féministe » sur la poitrine et « Contre le SM » (pour « sadomasochisme ») sur le dos, elles reprochent à la conférence d’invisibiliser le point de vue d’une majorité de féministes sur la pornographie, et de « soutenir une petite partie du mouvement qui contribue au backlash contre les féministes radicales ». Le pamphlet est signé par trois groupes de féministes radicales : Women Against Pornography (WAP), Women Against Violence Against Women (WAVAW) et New York Radical Feminists.

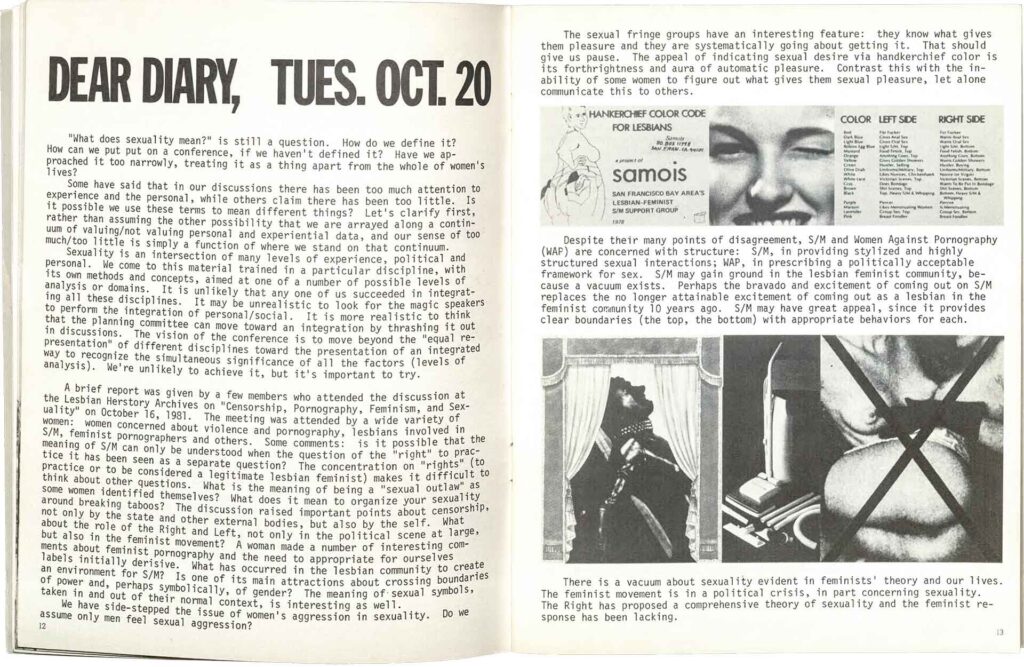

Crédit photo : Diary of a Conference on Sexuality © 1982 Hannah Alderfer, Marybeth Melson / Design and production : Hannah Alderfer, Beth Jaker, Marybeth Nelson / Academic Coordinator : Carole S. Vance.

Trois sujets majeurs ressortent de leur texte. Tout d’abord, la question de la pornographie, analysée par ces féministes comme l’une des causes des violences contre les femmes, si ce n’est la cause principale. Puis le sadomasochisme, qu’elles considèrent comme une forme de brutalité misogyne, y compris quand il est pratiqué entre femmes de manière désirée. Et enfin, les couples lesbiens butch/fem2, vus comme une réitération des « rôles sexuels masculin/féminin qui sont la fondation psychologique du patriarcat ».

Le ton du tract est infamant. Plusieurs femmes sont nommément mises en cause, notamment Gayle Rubin pour son implication dans le groupe lesbien SM Samois, ou encore l’écrivaine Dorothy Allison, cofondatrice du collectif Lesbian Sex Mafia, qui se veut un espace d’échange autour de la sexualité. Stigmatisées pour leurs pratiques sexuelles réelles ou supposées, « toutes les personnes ainsi désignées en ont subi les conséquences, constate l’organisatrice du colloque, l’anthropologue Carole Vance, interviewée en février 2025 par La Déferlante. Elles ont été écartées de tables rondes, se sont vu refuser des emplois… Moi-même, je n’ai jamais pu obtenir de poste dans le domaine des études féministes. Même plusieurs années après, une professeure en études féministes m’a dit : “Vous auriez été parfaite, mais vous faites trop polémique.” »

Dans son ouvrage Peau, Dorothy Allison décrit comment des « appels téléphoniques anonymes » sont passés à son employeur, « demandant [qu’elle soit] virée ». « Même pour celles d’entre nous qui avions des passés d’activistes politiques […], la honte, la peur et la culpabilité qui suivirent le Barnard Sex Scandal […] furent tout simplement écrasantes. »

Des années de polémiques

Par son retentissement, le colloque de Barnard est souvent décrit comme l’épisode qui a déclenché les Sex Wars, mais celles-ci avaient, en réalité, commencé quelques années plus tôt, sur la Côte ouest, et plus spécifiquement à San Francisco. Certaines féministes s’intéressent à ce moment-là de plus en plus à la pornographie et au rôle qu’elle joue dans l’éducation misogyne des hommes. Une première association anti-porno est créée en 1977, Women Against Violence in Pornography and Media (WAVPM). Les premiers accrochages ont bientôt lieu avec un autre jeune collectif de la ville : Samois, le tout premier groupe lesbien SM. WAVPM lui reproche de faire la promotion du SM – et donc, selon leur grille de lecture, des violences contre les femmes – tandis que Samois s’offusque de la façon dont WAVPM associe des pratiques librement consenties à de la pornographie violemment misogyne. Sont alors posées les bases du conflit qui enflammera bientôt l’ensemble du mouvement féministe du pays.

Bientôt les idées de WAVPM essaiment, et un autre collectif est lancé sur la Côte est, à New York, en 1978 : Women Against Pornography (WAP) – dont les membres vont manifester à Barnard quelques années plus tard. Au même moment, le magazine porno Hustler publie une couverture polémique représentant un hachoir à viande, dans lequel est passé un corps de femme nue. Une image insupportable pour de nombreuses militantes. « Ce numéro de Hustler a vraiment agi comme un catalyseur pour notre mouvement, se remémore pour La Déferlante Dorchen Leidholdt, une des figures principales de WAP. Ça nous a amenées à nous pencher sur les contenus que produisait l’industrie du porno et sur leur impact sur les attitudes des hommes. »

Crédit : Barbara Alper / Getty images

Comme l’indique le nom du collectif, pour ces militantes, combattre le porno devient une priorité. En 1983, l’année suivant la confrontation à Barnard, cette lutte prend un tour nouveau avec un projet de législation anti-porno à Minneapolis (Minnesota). Tout commence quand la ville organise des consultations en vue de restreindre la présence des sex-shops et invite deux célèbres féministes : l’essayiste Andrea Dworkin et l’avocate Catharine MacKinnon. Celles-ci s’opposent aux vieilles lois moralistes sur l’« obscénité », héritées du XIXe siècle, qui sont utilisées pour tenter de réguler la pornographie. Elles proposent une tout autre approche, qui analyse la pornographie comme une forme de discrimination sexiste. Il ne s’agit plus de permettre aux procureurs d’engager des poursuites pénales contre les vendeurs de productions jugées obscènes, mais de passer une Civil Rights Ordinance, l’équivalent états-unien d’une délibération municipale, pour permettre aux femmes qui s’estiment lésées par ces contenus – notamment celles qui y ont été filmées ou photographiées – d’engager des poursuites au civil pour en obtenir la saisie, et de prétendre à des dommages et intérêts.

L’idée séduit les membres du conseil municipal, qui demandent à Catharine MacKinnon de rédiger une proposition de texte. L’avocate organise alors une série d’auditions, dont le but est de montrer comment la pornographie affecte les femmes. De nombreuses victimes de violences sexuelles viennent témoigner. Bientôt, l’initiative de Minneapolis attire les médias au-delà de l’État du Minnesota. Convaincu, le conseil municipal vote le texte élaboré par MacKinnon à deux reprises, en décembre 1983 puis en juillet 1984. Mais chaque fois, le maire, un démocrate progressiste qui salue pourtant cette volonté de changement, met son veto, craignant que cette nouvelle législation ne malmène la liberté d’expression, protégée par le premier amendement de la Constitution.

Les Sex Wars en 5 dates

1977

Création à San Francisco de Women Against Violence in Pornography and Media (WAVPM), première association anti-porno.

1982

24 avril Colloque au Barnard College. Les oppositions se cristallisent autour de la pornographie, des relations sadomasochistes et lesbiennes.

1983

À Minneapolis (Minnesota), débats autour d’un projet de législation municipale anti-porno.

1986

La délibération d’Indianapolis (Indiana), inspirée du projet de Minneapolis, est déclarée inconstitutionnelle.

1992

Vote par la Cour suprême du Canada de la décision R. c. Butler, qui reprend les arguments anti-porno évoqués Minneapolis.

Bien qu’infructueuse, cette tentative donne des idées à d’autres municipalités, comme Indianapolis, dans l’Indiana. Son maire n’a pourtant, lui, rien de féministe : c’est un pasteur presbytérien, membre du parti républicain. Mais si les arguments féministes peuvent l’aider dans sa lutte contre la pornographie, alors pourquoi pas ? Cette fois, le texte est avant tout soutenu par des associations locales de voisinage et de lutte contre l’immoralité. À peine est-il voté qu’il est attaqué en justice par une coalition d’éditeurs, qui lui reprochent d’enfreindre le droit à la liberté d’expression. Ils sont soutenus dans leur démarche par l’American Civil Liberties Union (Aclu), une association très importante aux États-Unis, qui veille farouchement au respect des libertés civiles.

Des positions irréconciliables

Cette législation est attaquée aussi par une partie du camp féministe, qui ne voit pas d’un bon œil l’idée de s’en remettre à des juges fort peu féministes pour évaluer ce qui doit être interdit ou non. D’autant plus que l’initiative a reçu le soutien de groupes religieux fondamentalistes… En 1985, plusieurs militantes montent donc la Feminist Anti-Censorship Taskforce (Fact) pour mobiliser contre cette loi. Parmi elles, on retrouve Carole Vance, ou encore l’avocate Nan D. Hunter, qui explique à La Déferlante : « Dans cet arrêté, la définition de ce qui pouvait être un contenu sexuellement explicite était si large qu’elle faisait prendre le risque d’éliminer tout discours féminin sur la sexualité… »

Fact adresse à la cour d’appel qui doit juger l’affaire un document, signé par plus de 200 féministes (dont les très respectées Betty Friedan, Adrienne Rich ou encore Kate Millet), qui propose des arguments juridiques et – surtout – féministes s’opposant à la démarche. « Les médias adoraient dépeindre la situation comme s’il y avait d’un côté les féministes et de l’autre les défenseurs des libertés individuelles et du premier amendement. Je crois que nous avons réussi à démontrer qu’il y avait des raisons féministes de s’opposer à cette législation », commente Nan D. Hunter.

L’intervention de Fact est vécue comme une trahison par certaines militantes anti-porno, qui reprochent à leurs opposantes de s’allier avec les pornographes. Une fois de plus, les positions sont irréconciliables. « Le mouvement noir a ses oncles Tom3. Le mouvement syndical a ses briseurs de grève. Le mouvement des femmes a Fact », écrit ainsi Catharine MacKinnon4. « Certaines réactions ont été vraiment horribles, se souvient Nan D. Hunter. On m’a même traitée de violeuse. »

Crédit : David Bookstaver / AP / SIPA

En 1986, la délibération d’Indianapolis, rédigée avec l’aide de MacKinnon, est finalement déclarée inconstitutionnelle par la cour d’appel. Ce qui met un coup d’arrêt définitif à cette stratégie législative. Les Sex Wars s’essoufflent alors peu à peu. En 1992, l’approche juridique de MacKinnon a tout de même inspiré la décision R. c. Butler de la Cour suprême du Canada. La Cour y réinterprète les lois canadiennes sur l’obscénité : elle estime que celles-ci sont inconstitutionnelles quand elles se basent sur des motifs moraux, comme c’était le cas jusque-là, mais qu’elles sont constitutionnelles lorsqu’elles sont utilisées contre un contenu dégradant pour les femmes, assimilable à un discours de haine. Cette évolution est saluée comme une victoire féministe dans certains cercles progressistes et dans le magazine féministe états-unien Ms. Magazine. Mais les féministes du camp d’en face ne se sont pas fait prier pour relever que, après cette évolution de la jurisprudence, une des toutes premières poursuites a visé une librairie LGBTQIA+ de Toronto parce qu’elle vendait le magazine érotique lesbien Bad Attitude, désormais suspecté d’obscénité. Un « je te l’avais bien dit » au goût amer…

Par la suite, observe la chercheuse Cornelia Möser, qui a étudié les Sex Wars pour son ouvrage Libérations sexuelles5, « on a assisté dans les milieux féministes à une sorte de partage du travail entre, d’un côté, celles et ceux qui se sont occupé·es de lutter contre les violences sexuelles et, de l’autre, celles et ceux qui ont faire vivre cette culture appelée “prosexe”, ou “sexpositive” » (consulter notre glossaire de concepts ci-dessous). L’universitaire remarque que, en France, « il n’y a pas eu de grande campagne comme aux États-Unis » pour lutter contre la pornographie. C’est un sujet connexe, la prostitution, qui a ouvert des lignes de fractures qui rappellent celles des Sex Wars états-uniennes. Les débats au sein des mouvements féministes français autour de la loi dite de lutte contre le système prostitutionnel en 2016 ont donné lieu à des échanges très vifs entre militantes, qui n’ont pas manqué de laisser des traces.

Féministes « prosexe » contre féministes « antisexe » ?

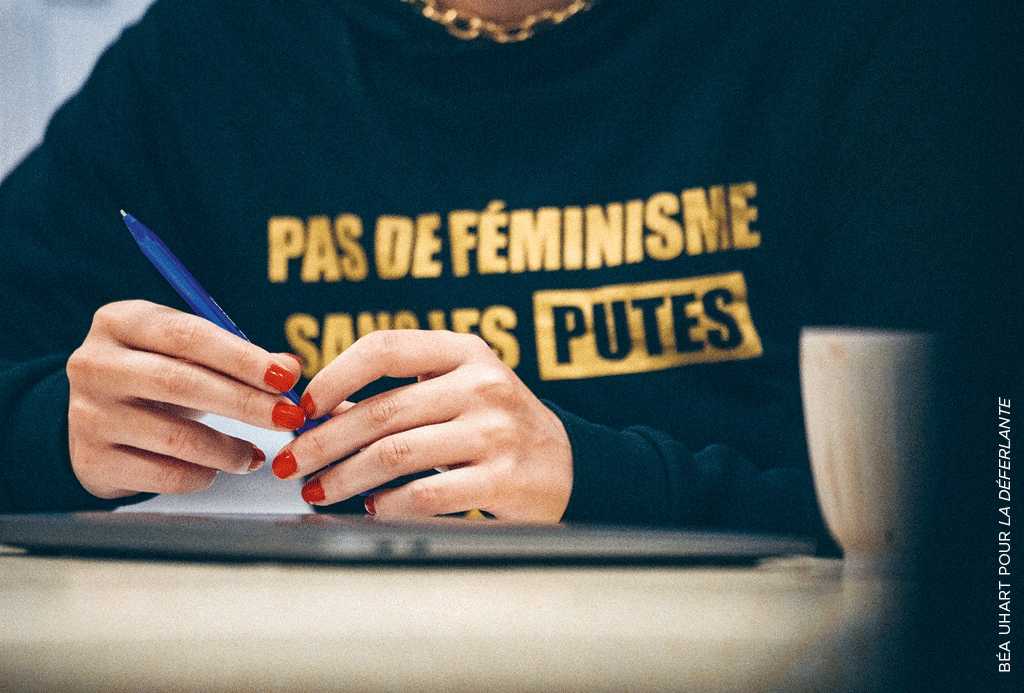

Dans les polémiques féministes autour de la sexualité, les féministes dites « prosexe » (ou du « féminisme sexpositif ») s’opposent à celles qui militent contre la pornographie ou la prostitution. Le terme « prosexe » est apparu en 1981, avec l’article du Village Voice « Lust horizons: is the women’s movement pro-sex? », d’Ellen Willis (l’une des femmes attaquées dans le flyer polémique distribué lors du colloque du Barnard College). La journaliste y appelle de ses vœux une analyse féministe du désir, délestée de tout puritanisme. La formulation s’est imposée pour désigner ce courant, apparu dans les années 1980, qui milite pour la réappropriation

des questions sexuelles par les femmes. L’expression a cependant le défaut d’être caricaturale. « Je n’ai jamais utilisé le terme “prosexe”, car cela aurait impliqué que l’autre camp était “antisexe”, ce qui est une forme d’attaque personnelle », explique Carole Vance, l’organisatrice du colloque à Barnard. À l’époque, Vance et ses consœurs utilisent dans leurs textes des expressions telles que « sex-radicals feminists » – qu’on pourrait traduire par « féministes radicales sur la sexualité », ou encore « anti-anti-pornographie » (« ce qui

était un peu difficile à dire », concède-t-elle).

Du côté de celles qui veulent encadrer la pornographie ou abolir la prostitution, on ne goûte pas vraiment cette dichotomie pro- vs antisexe. « L’expression “antisexe” est en grande partie une vieille insulte misogyne, créée par les hommes pour punir les femmes rebelles de ne pas faire ce qu’ils voulaient que nous fassions », estime ainsi Dorchen Leidholdt dans son texte « When women defend pornography ». Pour elle, « cette étiquette “antisexe” qu’on [leur] a accolée devrait en réalité se lire : “contre l’oppression sexuelle des femmes”. »

- Gayle Rubin, « Blood under the bridge. Reflections on “Thinking sex” », in Deviations, Duke University Press, 2012. ↩︎

- Une butch est une lesbienne dont l’apparence renvoie aux codes traditionnellement associés à la masculinité. À l’inverse, une lesbienne fem revendique plutôt des codes liés à la féminité. ↩︎

- Issu du roman La Case de l’oncle Tom (1852), qui dépolitise fortement la question de l’esclavage, l’oncle Tom est perçu à partir des années 1960 comme l’archétype du personnage noir cherchant à gagner l’approbation des Blancs. ↩︎

- Catharine A. MacKinnon, « Liberalism and the death of feminism », The Sexual Liberals and the Attack on Feminism, codirigé par Dorchen Leidholdt et Janice G. Raymond, Teachers’ College Press, 1990. ↩︎

- Cornelia Möser, Libérations sexuelles. Une histoire des pensées féministes et queers

sur la sexualité, La Découverte, 2022. ↩︎