Qu’est-ce qui a motivé la création de Queer Éducation ?

Nous voulions nous mobiliser contre la prétendue « neutralité » de l’Éducation nationale, qui masque en réalité les normes cishétéronormées et les violences LGBTQIA+phobes dans l’enseignement institutionnel.

Que proposez-vous pour mener cette bataille éducative ?

Aucun·e membre du personnel de l’Éducation nationale n’est formé·e sur les enjeux LGBTQIA+ : l’animation de formations à destination des établissements et des syndicats est donc notre priorité. Elles sont conçues pour répondre à des situations concrètes avec des outils pratiques : les définitions clés, les bonnes ressources pour accompagner les élèves LGBTQIA+. Nous organisons aussi les journées « Corps et espace », au cours desquelles nous réfléchissons aux différentes oppressions (validisme, racisme, grossophobie…) à la lumière des enjeux queers dans l’éducation. Nous avons participé en mai 2024 au rassemblement parisien en soutien aux mineur·es trans dont le Sénat a souhaité interdire les transitions ou à l’organisation de la Pride radicale de Paris, en juin 2024, une marche qui est distincte de la Marche des fiertés officielle car elle dénonce la récupération institutionnelle des luttes queers.

Lire aussi : « Enfants trans, la guerre est déclarée », La Déferlante n° 15, août 2024

En 2023, Lucas, 13 ans, s’est suicidé à la suite d’un harcèlement scolaire homophobe. Le rapport 2024 de SOS Homophobie montre que ce type de harcèlement peut aussi être le fait de membres du personnel éducatif. Que mettez-vous en place pour protéger vos élèves ?

Le harcèlement de la part des adultes est la partie émergée de l’iceberg qui fait oublier le silence et l’inaction globales du personnel éducatif témoin de ces faits. Mettre fin à ce statu quo est un des objectifs de nos formations. Du côté des élèves LGBTQIA+, il faut qu’elles et ils se sentent à la fois représenté·es et écouté·es. Les infirmier·es scolaires ne sont pas formé·es sur les LGBTQIA+phobies alors qu’ils et elles sont souvent sollicité·es par les ados en détresse.

Il est primordial que les élèves puissent identifier des personnes ressources.

Nous apposons sur nos portes un visuel appelé la « Queereille », qui représente une oreille aux couleurs des différents drapeaux queers, accompagnée du slogan : « Élèves, collègues, ce symbole signifie qu’une oreille attentive est là pour vous », afin de montrer aux élèves que nous sommes là pour les écouter. Virginie, professeure-documentaliste dans un collège de l’Essonne et membre de l’association, s’est attelée à queeriser le CDI, qui était jusque-là très pauvre en ressources sur ces sujets. On essaie de développer l’esprit critique des élèves sur certains intitulés hétéronormés, on leur parle de personnalités LGBTQIA+ et on leur montre des œuvres représentant les identités queers… Perméables au contexte réactionnaire, certain·es élèves s’opposent explicitement à cette pédagogie. On essaie alors d’amorcer un dialogue, puisque ce type de réaction peut aussi être le signe qu’un élève se rend coupable de harcèlement sur des camarades LGBTQIA+.

« L’école est un lieu de violence pour beaucoup, mais elle peut aussi être un espace de libération. »

Les deux quinquennats Macron ont été marqués par des annonces ambivalentes sur le traitement des enjeux LGBTQIA+ à l’école, entre la dénonciation d’une supposée « théorie du genre 1Cette appellation est utilisée par les tenants du camp réactionnaire pour dénigrer les études de genre, qui mettent en évidence sa construction sociale, historique et culturelle. Consulter notre glossaire. » d’un côté et la mise en place de mesures visant à favoriser l’inclusion des élèves LGBTQIA+ de l’autre. Quel bilan tirez-vous des politiques mises en œuvre ?

Nous sommes pris·es dans une ambiguïté constante. La circulaire Blanquer de 2021 2La circulaire de l’Éducation nationale du 29 septembre 2021, dite « circulaire Blanquer », contient une liste de recommandations sur la prise en compte par le personnel éducatif des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire. en est l’exemple le plus frappant. Elle affirme que les élèves trans doivent être protégé·es, mais laisse aux parents le pouvoir de s’opposer administrativement à un changement de prénom ou de pronom. En pratique, cela fragilise les élèves et place le personnel éducatif dans des situations difficiles. Il y a aussi eu la généralisation des « référent·es égalité », mais pour qui aucun moyen n’a été débloqué. De manière générale, nous assumons bénévolement une mission qui devrait être prise en charge par l’État, et sans politiques publiques fortes, notre force de frappe est limitée.

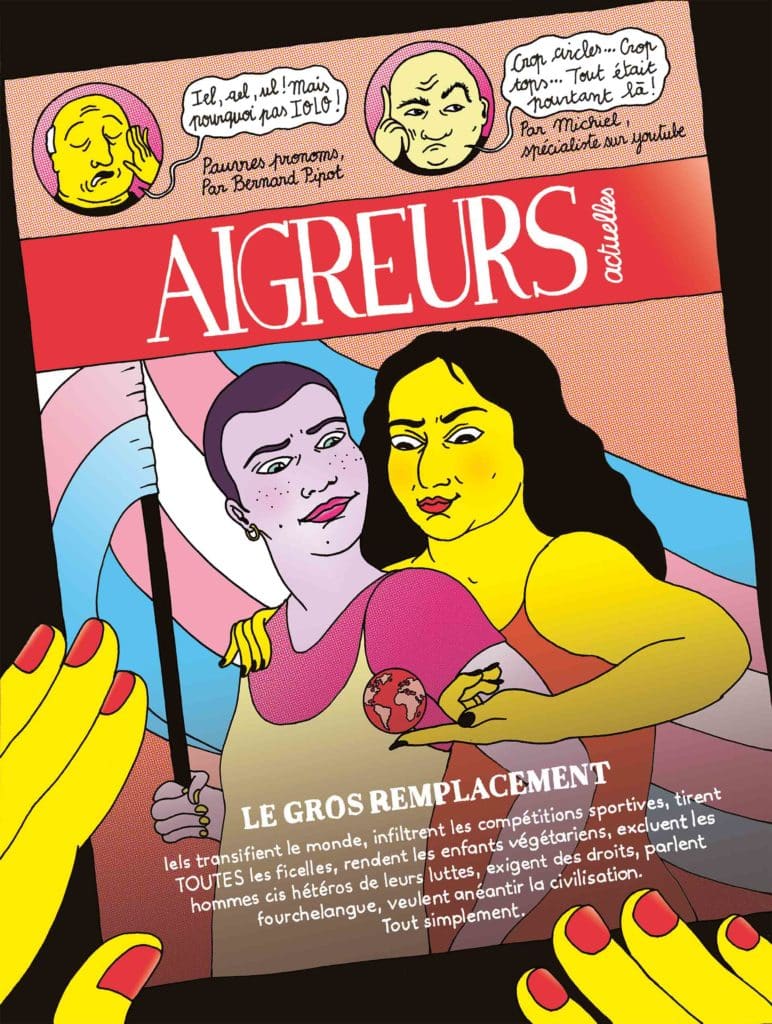

Depuis les ABCD de l’égalité en 2013 jusqu’aux programmes d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (lire notre encadré ci-dessous), certain·es parents ou organisations s’organisent pour empêcher toute éducation aux questions de genre et de sexualité, considérant que ces sujets n’ont pas leur place à l’école. Que leur répondez-vous ?

Lire aussi : Les ABCD de l’égalité. Cas d’école des paniques morales de Mathilde Blézat dans le n° 7 de La Déferlante, septembre 2022.

Des organisations comme Parents vigilants, Juristes pour l’enfance ou SOS Éducation utilisent des discours alarmistes pour mobiliser les parents. Elles prétendent que parler de ces questions revient à « endoctriner » les élèves. Pourtant, cette éducation permet de prévenir de nombreuses violences et problèmes de santé mentale, d’apprendre le respect de soi-même et des autres. Si le but de l’école est de poser les bases sur lesquelles on veut faire société, c’est son rôle de parler de ces sujets. La famille est souvent un lieu où les enfants et les ados subissent des violences, il est absurde de compter sur elle pour éduquer aux relations saines, d’autant plus que certain·es parents considèrent que parler de sexualité avec leurs enfants n’est pas approprié. Les jeunes sont alors livré·es à elleux-mêmes.

Comment composez-vous avec ces parents et organisations qui prennent de plus en plus de place ?

Leurs actions ont un impact concret sur notre travail : sous la pression, certain·es chef·fes d’établissement annulent nos initiatives. Nous tentons comme nous le pouvons de résister à ce climat anxiogène. La circulaire Blanquer demande par exemple l’accord des deux parents pour que le prénom et le pronom d’un·e élève trans soient changés administrativement, mais rien ne nous interdit de nous adresser à un élève de la manière qui lui sied sans que ces informations soient inscrites dans Pronote 3Pronote est un logiciel de vie scolaire utilisé dans les établissements de l’Éducation nationale pour communiquer, entre autres, les notes, les devoirs ou les absences.. Nous tirons parti des flous et des interstices.

Aux États-Unis, en multipliant les lois et décrets anti-LGBTQIA+, l’extrême droite trumpiste fait des questions de genre à l’école l’un de ses chevaux de bataille. Craignez-vous le renforcement de ces politiques en France ?

On ne peut pas nier qu’en France ces discours et législations réactionnaires influencent déjà les débats. C’est terrible pour les élèves qui sont en questionnement et ce sera encore plus difficile de lutter contre les normes cishétéronormatives déjà très ancrées chez les ados. J’en viens à me demander si je pourrai un jour être interdit d’exercer en raison de ma transidentité. En tant que fonctionnaires, nous nous questionnons aussi sur le fait de travailler pour un éventuel gouvernement d’extrême droite. Nous comptons en tout cas sur les nombreuses résistances des chef·fes d’établissement, des enseignant·es et des parents à l’échelle locale.

Comment continuer de lutter dans ce climat particulièrement anxiogène ?

Nous conjurons la solitude par l’organisation collective et en offrant aux enfants queers ce dont nous n’avons pas bénéficié lorsque nous étions nous-mêmes ados : des espaces où elles et ils se sentent compris·es, respecté·es et représenté·es. Cela donne un sens profond à nos métiers. L’école est un lieu de violence pour beaucoup, mais elle peut aussi être un espace de libération, pour nos élèves comme pour nous-mêmes. •

Entretien réalisé le 22 janvier 2025 en visioconférence.

Évars : Un programme loin d’être à la hauteur

Depuis 2001, la loi prévoit que, de la maternelle au lycée, les élèves bénéficient de trois séances annuelles consacrées à l’éducation affective et sexuelle. Mais, en l’absence de moyens humains, financiers et d’une feuille de route détaillée, seulement 15 % des élèves en bénéficient réellement, selon un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) publié en juillet 2021.

Fin janvier 2025, Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, présentait devant les syndicats d’enseignant·es et les représentant·es de parents d’élèves, un nouveau programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Évars) qui devra être mis en œuvre à la rentrée de septembre 2025. Issu d’une large consultation politique, le texte ne mentionne ni la question de l’asexualité, ni la lutte contre la transphobie.